Einen Triumph bei der biologischen Schädlingsbekämpfung konnten Vertreter der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) der Vereinten Nationen gestern in Washington feiern: Gänzlich ohne Chemikalien ist es gelungen, die gefährliche Schraubenwurmfliege (Eintrag in der Encyclopedia of Live: Cochliomyia hominivorax) in Afrika auszurotten.

„Wir haben eine Katastrophe verhindern können“, erklärte Patrick Cunningham, Leiter der FAO-Schraubenwurmbekämpfung in Nordafrika, in Rom. „Wäre uns das nicht gelungen, hätte sich der Schädling womöglich von Libyen über ganz Afrika, in den Nahen Osten, nach Südeuropa und eventuell Asien ausgebreitet.“

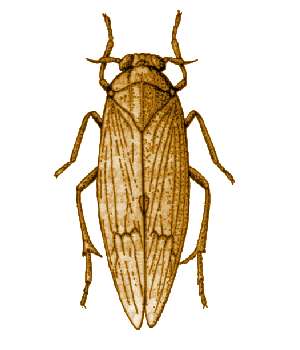

Fiese Fliege: Cochliomyia hominivorax, deren Larven sich auch in menschlichen Wunden vermehren. (Quelle: The Mexican-American Commission for the Eradication of the Screwworm via Wikipedia)

Der Parasit befällt Warmblüter und kann damit Haus- und Wildtieren, aber auch dem Menschen gefährlich werden. Die Weibchen der Fliege legen jeweils bis zu 400 Eier in selbst kleinsten Wunden und Hautkratzern ihrer Opfer ab. Binnen kurzer Zeit entschlüpfen den Eiern fleischfressende Larven, die sich tief in die Wunde hineinfressen und gefährliche Infektionen auslösen können, denen selbst ausgewachsene Rinder innerhalb weniger Tage erliegen können.

Die Gefahr scheint nun gebannt, nachdem FAO-Experten die Fliegen erfolgreich mit – Fliegen – an der Fortpflanzung gehindert haben. Dazu wurden über eine Milliarde männlicher Schraubenwurmfliegen in Mexiko gezüchtet, mit radioaktiver Strahlung sterilisiert, nach Afrika geflogen und schließlich über Libyen aus Transportflugzeugen geworfen.

Ganz nach Plan paarten sich die Weibchen mit den impotenten Männchen und legten sogar Eier. Allerdings schlüpften aus diesen Eiern keine Larven mehr, der Fortpflanzungszyklus der Tiere wurde so unterbrochen. Innerhalb von sechs Monaten hatte die Kampagne, die lange Zeit aufgrund fehlender Geldgeber gefährdet war, rund 50 Millionen Dollar verschlungen; auch die Bundesrepublik beteiligte sich mit 3,6 Millionen. Zumindest für Afrika dürfte die Gefahr jetzt vorüber sein, dennoch wird die Überwachung der Region fortgesetzt.

(erschienen in „Die WELT“ am 8. Oktober 1991. Veranstaltung besucht auf Einladung der FAO)